In unserer Datenbank gibt es 15 Datensätze .

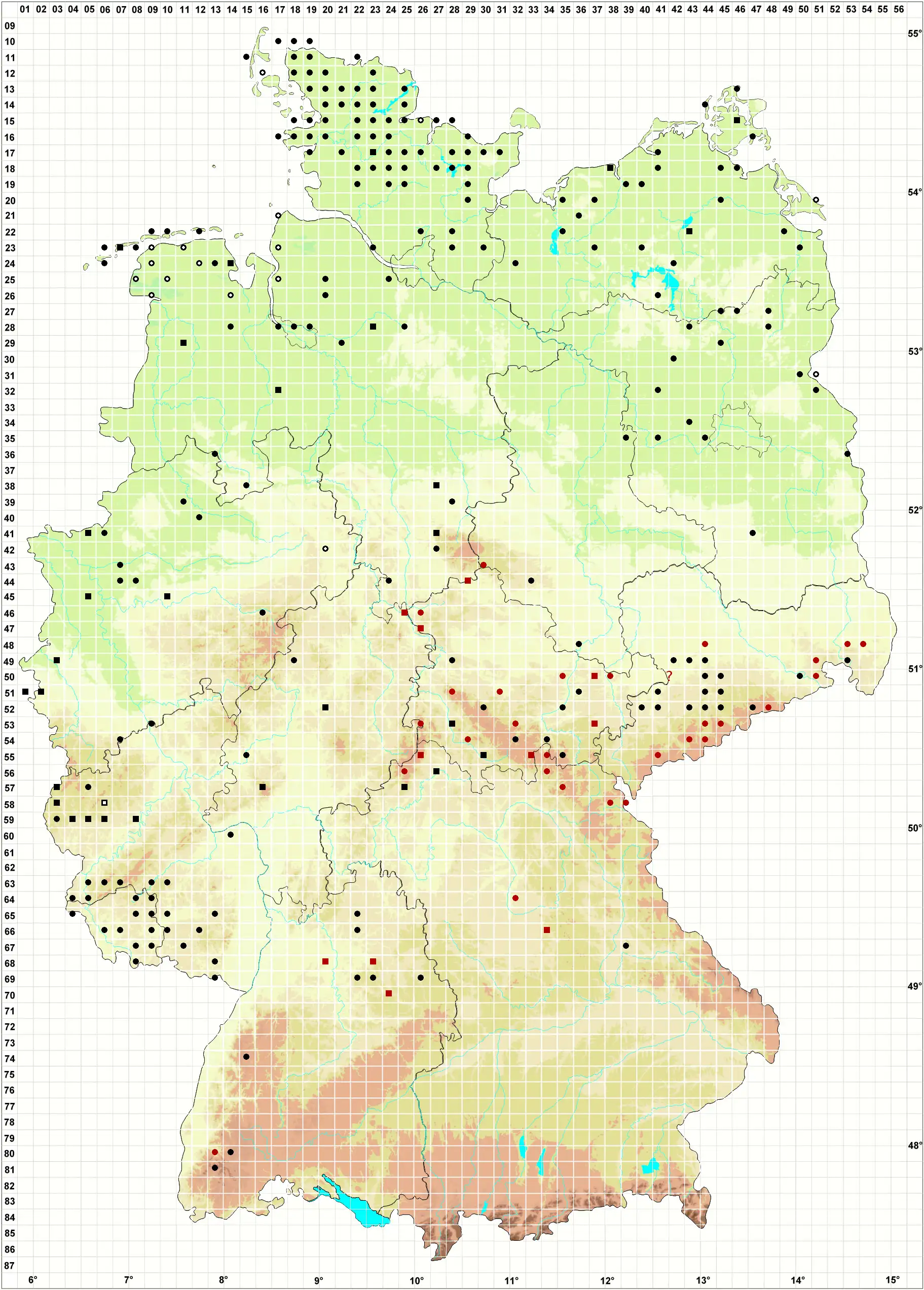

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Orthotrichum abbreviatum Grönvall

- → Orthotrichum acuminatum H.Philib.

- → Orthotrichum affine Brid.

- → Orthotrichum affine Brid. var. affine

- → Orthotrichum affine subsp. fastigiatum (Bruch ex Brid.) Hartm.

- → Orthotrichum alpestre Hornsch. ex Bruch & Schimp.

- → Orthotrichum anomalum Hedw.

- → Orthotrichum arnellii Grönvall

- → Orthotrichum australe Jur.

- → Orthotrichum braunii Bruch & Schimp.

- → Orthotrichum callistomum Fisch.-Oost. ex Bruch & Schimp.

- → Orthotrichum coarctatum P.Beauv.

- → Orthotrichum columbicum Mitt.

- → Orthotrichum consimile Mitt.

- → Orthotrichum creticum Baumgartner

- → Orthotrichum crispum Hedw.

- → Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid.

- → Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid. var. cupulatum

- → Orthotrichum cupulatum var. nudum (Dicks.) Lindb.

- → Orthotrichum cupulatum var. riparium Huebener

- → Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.

- → Orthotrichum drummondii Hook. & Grev.

- → Orthotrichum elegans auct. eur. non Schwägr.

- → Orthotrichum fallax Bruch ex Brid.

- → Orthotrichum fastigiatum Bruch ex Brid.

- → Orthotrichum franzonianum De Not. ex Venturi

- → Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid.

- → Orthotrichum hutchinsiae Sm.

- → Orthotrichum killiasii Müll.Hal.

- → Orthotrichum leiocarpum Bruch & Schimp.

- → Orthotrichum leucomitrium Bruch & Schimp.

- → Orthotrichum lewinskyae F. Lara, Garilleti & Mazimpaka

- → Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor

- → Orthotrichum macroblephare Schimp.

- → Orthotrichum obscurum Grönvall

- → Orthotrichum obtusifolium Brid.

- → Orthotrichum octoblephare Brid.

- → Orthotrichum pallens Bruch ex Brid.

- → Orthotrichum pallidum Grönvall

- → Orthotrichum paradoxum Grönvall

- → Orthotrichum patens Bruch ex Brid.

- → Orthotrichum perforatum Limpr.

- → Orthotrichum polare Lindb.

- → Orthotrichum pulchellum var. winteri (Schimp.) Braithw.

- → Orthotrichum pumilum Sw.

- → Orthotrichum rivulare Turner

- → Orthotrichum rogeri Brid.

- → Orthotrichum rogeri var. defluens (Venturi) Venturi

- → Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr.

- → Orthotrichum sardagnanum Venturi

- → Orthotrichum saxatile Brid.

- → Orthotrichum scanicum Grönvall

- → Orthotrichum schimperi Hammar

- → Orthotrichum schubartianum Lorentz

- → Orthotrichum shawii Wilson

- → Orthotrichum speciosum Nees

- → Orthotrichum speciosum Nees var. speciosum

- → Orthotrichum splachnoides Froel. ex Brid.

- → Orthotrichum sprucei Mont.

- → Orthotrichum stellatum Brid.

- → Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid.

- → Orthotrichum stramineum var. patens (Brid.) Venturi

- → Orthotrichum striatum Hedw.

- → Orthotrichum sturmii Hoppe & Hornsch.

- → Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid.

- → Orthotrichum urnigerum Myrin

- → Orthotrichum venturii De Not.

- → Orthotrichum winteri Schimp.